Kronglas

Als Kronglas bezeichnet man bei der Herstellung von farbkorrigierten Linsen alle optischen Gläser mit einer Abbe-Zahl von größer 50.[1][2]

Zusammensetzung

- Quarz (SiO2): etwa 73 %

- Natriumoxid (Na2O): etwa 5 %

- Kaliumoxid (K2O): etwa 17 %

- Calciumoxid (CaO): etwa 3 %

- Aluminiumoxid (Al2O3): etwa 2 %

Eigenschaften

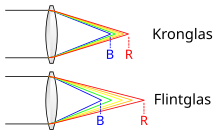

Wegen des hohen Anteils an Quarz ist Kronglas schwer schmelzbar. Sein Brechungsindex ist mit 1,5 bis 1,6 deutlich geringer als der von Flintglas. Mit einer Abbe-Zahl von typischerweise etwa 60 ist seine Dispersion vergleichsweise klein.

Verwendung

Kronglas wird zur Herstellung von höherwertigen Glaswaren und als Spiegelglas verwendet.

Aus optischem Kronglas werden Brillengläser und Linsen[3] für Lichtmikroskope, Teleskope, Objektive und andere optische Instrumente hergestellt. Im Achromat wird die geringe Dispersion von Kronglas in Verbindung mit Flintglas, das hohe Dispersion zeigt, zur Farbkorrektur genutzt.

Geschichte

Kronglas ist bereits seit Jahrhunderten bekannt. Seinen Namen hat es nach dem ältesten Verfahren der Fensterglasherstellung in England erhalten. Man entnimmt dem Schmelzfluss mit der Glasmacherpfeife die benötigte Glasmasse und bläst daraus zunächst eine Hohlkugel. Darauf wird die Glasmacherpfeife hochgehalten und schnell gedreht, wobei sich die Kugel abflacht. Dann setzt man der Glasmacherpfeife gegenüber ein Hefteisen an und sprengt die Pfeife ab, sodass ein kreisrundes Loch entsteht. Nach abermaligem Erwärmen wird die vorgeblasene Kugel mit dem Hefteisen gedreht.

Hierbei erweitert sich die Öffnung; ihr Rand biegt sich durch die Zentrifugalkraft nach außen um und nimmt die Form einer Krone an. Durch weiteres Drehen entsteht eine kreisförmige Glasscheibe, die nach ihrer Trennung vom Hefteisen als Fensterscheibe verwendet werden kann. In alten Kirchen und Häusern sind zum Teil noch solche runden, in Blei gefassten Scheiben zu finden. Man nennt sie auch Butzenglas oder Butzenscheibe.

Einzelnachweise

- ↑ Optisches Glas und seine Eigenschaften, Edmund Optics

- ↑ Helmut A. Schaeffer, Roland Langfeld: Werkstoff Glas. Alter Werkstoff mit großer Zukunft. Springer Vieweg. Berlin, Heidelberg. 2014. S. 64.

- ↑ Helmut A. Schaeffer, Roland Langfeld: Werkstoff Glas. Alter Werkstoff mit großer Zukunft. Springer Vieweg. Berlin, Heidelberg. 2014. S. 9.