Champ de Mars (Rome)

Pour les articles homonymes, voir Champ de Mars.

| |

| Localisation du Champ de Mars sur une carte topographique simplifiée de la ville de Rome antique avec, à titre indicatif, les empreintes des principaux monuments et les tracés des murs servien et aurélien. |

Le Champ de Mars (en latin : Campus Martius, en italien : Campo Marzio) est une vaste plaine de près de deux kilomètres carrés située au nord-ouest du centre historique de Rome, sur la rive gauche du Tibre, et constituant un domaine public de la Rome antique. À l'origine, la région s'étend hors des murs de la ville. C'est dans cette région qu'est consacré le premier sanctuaire dédié au dieu Mars de Rome.

Au Moyen Âge, le Champ de Mars devient la région la plus peuplée de la ville. Il se situe aujourd'hui en partie dans le rione Campo Marzio R.IV qui, bien que portant le même nom, couvre une zone un peu plus petite.

Topographie

Le Champ de Mars est une plaine inondable située à l'origine à l'extérieur des limites sacrées de la ville de Rome (pomerium) , à l'extérieur du mur servien du début de la République. Ce vaste espace, relativement plat et encore peu encombré de constructions sous la République, est régulièrement inondé par les crues du Tibre. Il est encadré à l'ouest par la boucle du Tibre, au sud par le relief du Capitole, à l'est par le Pincio et le Quirinal qui rejoint le Capitole. On peut y accéder au sud depuis le Vélabre par un passage étroit entre les pentes du Capitole et le Tibre et par le nord par un passage entre le fleuve et les pentes du Pincio[1]. La région couvre une zone d'environ 250 hectares (2,5 km2) s'étendant sur un peu plus de deux kilomètres du Capitole au sud à la Porta Flaminia au nord, et sur un peu moins de deux kilomètres du Tibre à l'est au Quirinal à l'ouest sur sa plus grande largeur. L'altitude antique de la plaine est de 5 à 10 m (3 à 8 m par rapport au Tibre), contre 13 à 20 m aujourd'hui. Les auteurs antiques relèvent quelques points naturels remarquables comme un bois de chêne au nord de l'île Tibérine (AEsculetum), le Lucus Petelinus et une étendue marécageuse au centre de la région, le Palus Capræ (it), essentiellement alimentée par le cours d'eau Petronia Amnis qui prend sa source sur le Quirinal (Cati fons)[2].

Dès le Ve siècle av. J.-C., la partie sud de la plaine est baptisée Prata Flaminia[a 1] ou Campus Flaminius[a 2], une zone plus tard occupée par le Circus Flaminius qui sert de référence topographique pour localiser les monuments construits aux alentours (in Circo)[3]. Le nom de Campus Martius sert alors à désigner la région qui s'étend plus au nord[4]. Au début du Ier siècle, Auguste entreprend une réorganisation administrative de la ville de Rome qui est découpée en quatorze nouvelles régions. Le Champ de Mars est annexé à la ville à cette occasion, constituant deux régions, la Regio IX à l'ouest et la Regio VII à l'est[5]. Le nom de Campus Martius n'est alors plus utilisé que pour désigner la partie de la Regio IX Circus Flaminius qui s'étend à l'ouest de la via Flaminia. Cette zone est elle-même découpée en deux parties distinctes dont les limites sont repérées par un cippe[a 3] : la partie méridionale qui est couverte de monuments et la partie septentrionale où la densité des constructions est plus faible et où il y a encore quelques espaces libres qui constituent sous l'Empire le « Champ de Mars » proprement dit[6].

-

Limites de la Regio VII Via Lata.

Limites de la Regio VII Via Lata. -

Limites de la Regio IX Circus Flaminius.

Limites de la Regio IX Circus Flaminius.

Signification et usage

Le Campus Martius (« Champ de Mars ») doit son nom à la présence d'un autel dédié à Mars dès la plus haute Antiquité (selon Festus l'autel est mentionné dans une loi de Numa Pompilius), ou plus simplement au fait que cette région est entièrement consacrée à Mars. Durant la Royauté romaine, la plaine est utilisée comme pâture pour les moutons et les chevaux, comme zone de culture et comme espace pour l'entraînement athlétique et militaire des jeunes Romains[a 4]. Selon une version de la tradition antique rapportée par Tite-Live[a 5], la région a appartenu aux rois étrusques de la dynastie des Tarquins et c'est seulement après leur expulsion qu'elle est retombée dans le domaine public et a été dédiée à Mars. Selon Denys d'Halicarnasse, la consécration de la région à Mars est antérieure aux règnes des Tarquins et à leur appropriation du domaine[a 4].

Le Champ de Mars demeure un domaine public pendant toute la République et ce n'est qu'au début du Ier siècle av. J.-C. que les premières parcelles sont vendues à des propriétaires privés afin de financer la guerre menée par Sylla contre Mithridate VI[7]. Les habitations particulières n'apparaissent que sous l'Empire, mais se multiplient rapidement, et les Régionnaires donnent pour le IVe siècle un total de 2 777 insulæ et 140 domus pour la Regio IX[8].

La plupart des évènements se déroulant au Champ de Mars sont étroitement associés à la guerre dont Mars est la divinité principale. C'est dans cette région que le peuple romain en armes se rassemble et que sont célébrés les évènements à caractère militaire. Les troupes y sont entraînées et les généraux victorieux y exposent le butin rapporté des territoires conquis. De manière générale, le Champ de Mars est utilisé pour les évènements ne pouvant pas, pour des raisons religieuses, se dérouler dans les limites du pomerium. Les citoyens s'y rassemblent pour voter au sein des comices centuriates et des comices tributes, pour élire les magistrats et lors du census[9],[5]. C'est dans cette zone que sont reçus les ambassadeurs étrangers qui ne peuvent pas pénétrer dans la ville. C'est aussi dans un édifice du Champ de Mars que se réunit le Sénat lorsqu'il s'agit de traiter d'affaires liées à la politique étrangère ou à la guerre (comme décerner un triomphe à un général victorieux).

La région tient une place importante dans la religion romaine. Le Champ de Mars abrite principalement des cultes qui sont exclus des limites sacrées de la ville : les cultes étrangers (tel celui d'Apollon Medicus) et ceux liés aux divinités guerrières et infernales (tels Mars, Bellone et Dis Pater). Aux ides d'octobre (le 15 du mois) s'y déroule la principale fête religieuse en l'honneur de Mars : l'October equus. Selon la tradition, elle a été instaurée au VIe siècle av. J.-C. , censée protéger les prochaines récoltes et les soldats revenus à Rome après une campagne militaire ; les festivités comprennent des courses de chars et le sacrifice d'un cheval[10].

Monuments

Époque républicaine

Bien que non intégré officiellement dans Rome sous la République, le Champ de Mars est considéré comme le quatrième quartier de la ville avec le Palatin, le Forum et le Capitole, comme l'atteste la construction de nombreux édifices publics (civils et religieux) dans la partie méridionale dès l'époque républicaine (le Forum Holitorium et la zone du Circus Flaminius)[5].

Fin de la République et principat d'Auguste

Au début de l'Empire, le Champ de Mars perd son rôle politique avec la disparition de la censure et la perte des pouvoirs des comices, puis leur suppression. Mais la région n'est pas délaissée, étant donné le potentiel urbanistique de l'espace encore disponible au nord du Campus Flaminius[11]. Ce dernier est déjà convoité et utilisé dès la fin de la République, par Pompée qui y construit un grand complexe comprenant un théâtre, un temple, des portiques et une curie, et par César qui projette d'y construire des Sæpta ("enclos de vote") monumentaux[12]. Sous l'impulsion conjointe d'Auguste et d'Agrippa, l'espace encore libre se couvre de monuments publics : le Panthéon, les thermes d'Agrippa, le temple de Bonus Eventus, les Sæpta Iulia, le Diribitorium et le portique Vipsania. Auguste choisit le Nord du Champ de Mars pour établir l'autel de la Paix et son mausolée[12].

Il entreprend aussi la restauration et une réorganisation des monuments du Campus Flaminius, se réappropriant leur symbolisme pour les intégrer dans un vaste complexe dynastique comprenant, entre autres, le portique d'Octavius, le portique d'Octavie, le portique de Philippe, le temple d'Apollon Sosianus, le théâtre de Marcellus et le théâtre de Balbus.

-

Vestiges du portique d'Octavie.

Vestiges du portique d'Octavie. -

Reconstitution de l'autel de la Paix.

Reconstitution de l'autel de la Paix. - Façade du Panthéon.

Époque impériale

Les monuments augustéens sont régulièrement restaurés et reconstruits par les empereurs suivants. Le Panthéon notamment est transformé par Hadrien pour adopter sa forme d'aujourd'hui. Les successeurs d'Auguste ne se contentent pas de maintenir en état ou de faire évoluer les monuments existants, ils en construisent de nouveaux[13], le Champ de Mars restant la seule région où l'urbanisme impérial peut encore librement s'exprimer[11]. Ils y érigent de nombreux arcs de triomphe, Néron fait édifier de vastes thermes, Domitien, un stade et un odéon, Antonin le Pieux un temple dédié à Hadrien divinisé puis, sur le modèle de la colonne Trajane, la colonne d'Antonin le Pieux et celle de Marc Aurèle [14]. Tous ces monuments dédiés aux loisirs ou abritant des activités commerciales sont construits en parallèle avec de grands jardins transformant la région en un « quartier de plaisance » qui occupe une place importante dans la vie quotidienne des citoyens[15]. L'empereur Valentinien III est assassiné sur le Champ de Mars le .[réf. nécessaire].

-

La Piazza Navona a conservé la forme du stade antique.

La Piazza Navona a conservé la forme du stade antique. -

- Base de la colonne d'Antonin.

De l'Antiquité à nos jours

Contrairement à d'autres quartiers de Rome, le Champ de Mars n'a pas été abandonné au Moyen Âge. Le tracé des rues antiques a donc survécu, notamment celui de la via Flaminia dont la portion à l'intérieur du mur d'Aurélien devient la via Lata, qui correspond à l'actuelle via del Corso.

La région antique est aujourd'hui en partie incluse dans le rione Campo Marzio, un des 22 rioni de la ville moderne de Rome, désigné dans la nomenclature administrative par le code R.IV.

La famille Borghèse y construisit un très important palais au début du XVIIe siècle.

- Localisation du rione Campo Marzio sur une carte du Municipio I de Rome.

-

Logo du rione Campo Marzio.

Logo du rione Campo Marzio.

Notes et références

- Sources modernes :

- ↑ Jacobs et Conlin 2015, p. 2.

- ↑ Platner et Ashby 1929, p. 91-94.

- ↑ Platner et Ashby 1929, p. 91.

- ↑ Platner et Ashby 1929, p. 91-92.

- ↑ a b et c Homo 1971, p. 350.

- ↑ Platner et Ashby 1929, p. 92.

- ↑ Platner et Ashby 1929, p. 92-93.

- ↑ Platner et Ashby 1929, p. 93.

- ↑ Richardson 1992, p. 278.1.

- ↑ Jacobs et Conlin 2015.

- ↑ a et b Homo 1971, p. 350-351.

- ↑ a et b Homo 1971, p. 351.

- ↑ Homo 1971, p. 351-352.

- ↑ Homo 1971, p. 352.

- ↑ Homo 1971, p. 353.

- Sources antiques :

- ↑ Tite-Live, Histoire romaine, III, 54-63.

- ↑ Varron, Lingua latina, V, 154.

- ↑ CIL VI, 874.

- ↑ a et b Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, V, 13.

- ↑ Tite-Live, Histoire romaine, II, 5.

Voir aussi

Bibliographie

- Francesco Piranesi, Il Camp Marzio dell'antica Roma, gravures d'après les dessins de Giovanni Battista Piranesi, 1800.

- (en) Samuel Ball Platner et Thomas Ashby, A topographical dictionary of Ancient Rome, Londres, Oxford University Press, , 608 p.

- Léon Homo, Rome impériale et l'urbanisme dans l'Antiquité, Albin Michel, coll. « L'évolution de l'humanité », , 665 p.

- (en) Lawrence Richardson, A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, Baltimore, (Md.), Johns Hopkins University Press, , 488 p. (ISBN 0-8018-4300-6).

- (it) Filippo Coarelli, Il Campo Marzio : dalle origini alla fine della Repubblica, Quasar, , 676 p..

- Luc Duret et Jean-Paul Néraudau, Urbanisme et métamorphose de la Rome antique, Les Belles Lettres, coll. « Realia », .

- (en) Filippo Coarelli, Rome and environs: an archaeological guide, University of California Press, , 555 p. (ISBN 978-0-520-07961-8).

- (en) John W. Stamper, The architecture of roman temples: the Republic to the middle Empire, Cambridge University Press, , 287 p.

- (en) Roger B. Ulrich (dir.) et Caroline K. Quenemoen (dir.), A Companion to Roman Architecture, Blackwell Publishing, coll. « Blackwell companions to the Ancient World », .

- (en) Paul W. Jacobs et Diane Atnally Conlin, Campus Martius: The Field of Mars in the Life of Ancient Rome, Cambridge University Press, , 268 p. (ISBN 9781107664920).

Articles connexes

- Architecture romaine

- Champ-de-Mars (Paris)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes

:

: - Britannica

- Den Store Danske Encyklopædi

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- LCCN

- GND

- Israël

- WorldCat

- « Le Plan de Rome », Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle (CIREVE) de l'université de Caen.

- « Le Champ de Mars (vue d'ensemble) », sur Le Plan de Rome, CIREVE.

- « Simulation de crues du Tibre à Rome du IVe siècle au Ier siècle av. J.-C. », sur Le Plan de Rome, CIREVE.

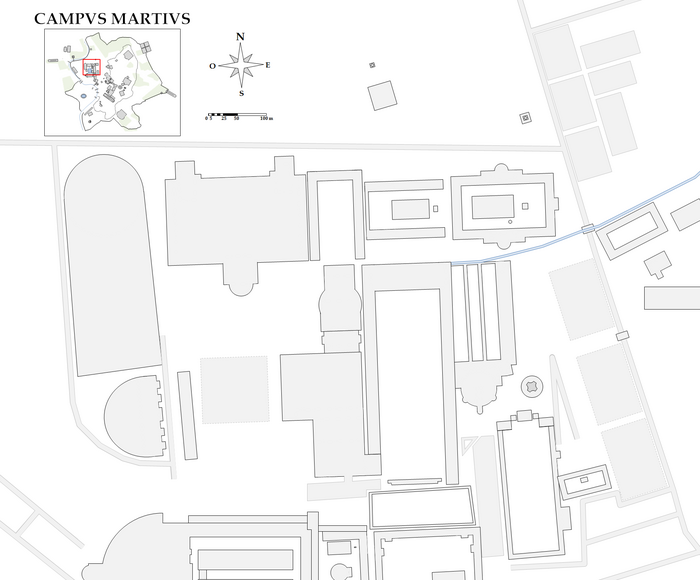

| Plan intemporel du Champ de Mars central | |

|---|---|

|

| Plan intemporel du Champ de Mars méridional | |

|---|---|

|

v · m Collines et vallées de la Rome antique | ||

|---|---|---|

| Sept collines de Rome |  | |

| Collines mineures |

| |

| Plaines et vallées |

| |

Portail de la Rome antique

Portail de la Rome antique  Portail de Rome

Portail de Rome