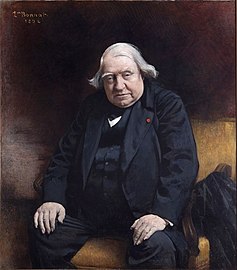

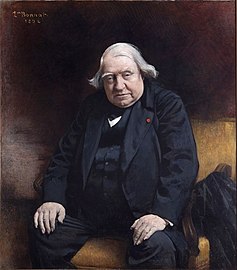

Portrait de monsieur Bertin

Pour les articles homonymes, voir Bertin.

| Artiste | Jean-Auguste-Dominique Ingres |

|---|---|

| Date | 1832 |

| Type | huile sur toile |

| Dimensions (H × L) | 116 × 96 cm |

| Inspiration | Balthasar Denner Hans Holbein le Jeune Jacques-Louis David Raphaël  |

| Mouvement | |

| Propriétaire | |

| No d’inventaire | RF 1071 |

| Localisation | musée du Louvre, Paris |

| Inscriptions | J.Ingres pinxit 1832 L-F. Bertin  |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Le Portrait de monsieur Bertin est un tableau peint par Jean-Auguste-Dominique Ingres en 1832 et qui représente Louis-François Bertin, directeur du Journal des débats. Ingres réalise avec ce tableau l'archétype du portrait bourgeois qui influencera des peintres académiques comme Léon Bonnat, mais aussi des peintres modernes comme Félix Vallotton ou Pablo Picasso. C'est une de ses œuvres les plus célèbres. Le tableau fait partie des collections de peintures françaises du musée du Louvre (inventaire RF 1071).

Provenance

Commandé et acquis par François Bertin en 1832, il est légué à sa fille Louise Bertin après sa mort. Elle-même le légua à sa nièce Marie Bertin, épouse de Jules Bapst directeur du Journal des débats. La dernière propriétaire est leur fille Cécile (veuve de Georges Patinot, également directeur des Débats), qui vendit le portrait au Louvre en 1897.

Description

Le tableau est de format moyen de 116 cm sur 96 cm (ce qui correspond presque au format 50 figure qui est de 116 cm sur 89 cm). Sur un fond brun éclairé sur la droite du tableau, la silhouette massive de François Bertin se détache, il est assis de trois-quarts sur un fauteuil dont on voit un accoudoir. Ses mains aux doigts écartés sont posées sur les cuisses. L'homme est âgé à l'époque de 66 ans (il est né en 1766), il a les cheveux gris clair presque blancs, le visage de face d'une expression à la fois dure et ironique regarde le spectateur. Il est habillé d'une veste, d'un pantalon noir, d'un gilet brun en satin sur une chemise blanche dont le col dépasse, et d'une cravate nouée de même couleur. On aperçoit aussi une montre en or qui sort de la poche droite du pantalon, on peut voir en bas du mur une décoration à motif grec, et un reflet de fenêtre sur l'accoudoir du fauteuil, L.F. BERTIN est inscrit en haut à droite le tableau est signé et daté J. INGRES PINXIT 1832 en haut à gauche.

Contexte

Le modèle, Louis-François Bertin dit Bertin l'aîné, était le directeur du Journal des débats. Ingres fut probablement mis en contact avec le directeur par l'intermédiaire de son fils Édouard Bertin, qui était élève du peintre depuis 1827[1]. Par ailleurs le critique d'art du Journal des débats, Étienne-Jean Delécluze, était l'ami du peintre qu'il avait rencontré en 1797 à l'atelier de David. Dans les années 1830, Ingres accepte peu de commandes de portraits, et aurait été motivé par la forte personnalité de son modèle[1]. Le tableau fait suite au portrait du comte de Pastoret (1826), conservé à l'Art Institute of Chicago, et précède celui du comte Molé (1834) également conservé au Louvre.

Réalisation du portrait

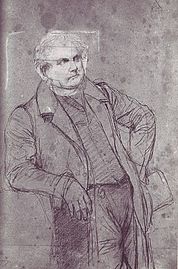

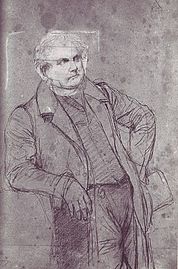

Le processus de réalisation du tableau est laborieux : les premiers biographes d'Ingres, Amaury-Duval et Delaborde, évoquent les difficultés que le peintre a rencontrées pour saisir l'attitude idéale que devait avoir son portrait. Les premiers croquis montrent François Bertin debout accoudé contre un meuble, un chapeau à la main[2]. Amaury-Duval a rapporté le témoignage de François Bertin, qui évoque le moment où Ingres au bord du découragement, presque résolu à abandonner, trouve finalement la pose de son modèle :

« Il pleurait, me disait M. Bertin, et je passais mon temps à le consoler. Enfin, il fut convenu qu'il recommencerait. Un jour qu'Ingres dînait ici, nous prenions, comme aujourd'hui à cette même place, le café en plein air. Je causais avec un ami et j'étais, parait-il, dans la pose du portrait. Ingres se lève, s'approche de moi, et me parlant presque à l'oreille : « Venez poser demain, me dit il, votre portrait est fait »[3]. »

Henri Delaborde propose une autre version de l'histoire, racontée cette fois par l'artiste lui-même, qui situe la scène non plus dans un café en plein air comme chez Amaury-Duval, mais dans le salon de la résidence de François Bertin :

« Ingres a raconté à M. Reiset qu'au plus fort de ses hésitations et de ses inquiétudes, il se trouvait un soir au salon de M. Bertin. Une discussion s'était engagée sur les affaires entre le maître de la maison et ses deux fils, et tandis que ceux-ci soutenaient vivement leurs opinions, M. Bertin les écoutait dans l'attitude et avec la physionomie d'un homme que la contradiction irrite moins qu'elle ne lui inspire un surcroît de confiance dans l'autorité des paroles déjà prononcées par lui ou dans l'éloquence prochaine de sa réplique. Rien de plus naturel et de plus expressif, rien de plus conforme au caractère du personnage que cette apparence d'une force sûre d'elle-même et d'une bonhomie un peu impérieuse. Dès lors les conditions exactes du portrait étaient trouvées. Aussi Ingres tout heureux de cette conquête inattendue s'empressa-t-il de la mettre à profit, et s'adressant à M. Bertin au moment de le quitter : « Votre portrait est fait, lui dit-il. Cette fois je vous tiens, et je ne vous lâche plus »[4]. »

La différence entre les deux récits est, pour le biographe Andrew Carrington Shelton, l'évidence d'une légende construite a posteriori par l'histoire de l'art afin de souligner le caractère de vérité du portrait[5]. En fait, après de nombreux essais de pose Ingres s'est inspiré de l'attitude d'un portrait qu'il avait dessiné en 1817 représentant le peintre Charles Thevenin[6].

-

Ingres, étude pour le portrait de monsieur Bertin. Ce dessin montre une première idée de l'artiste, le modèle est représenté debout.

Ingres, étude pour le portrait de monsieur Bertin. Ce dessin montre une première idée de l'artiste, le modèle est représenté debout. -

Charles Thévenin dessin d'Ingres (1817) source d'inspiration du peintre dans la pose similaire à celle du tableau.

Charles Thévenin dessin d'Ingres (1817) source d'inspiration du peintre dans la pose similaire à celle du tableau. - Ingres, étude pour le portrait de monsieur Bertin. Premier dessin à montrer la pose définitive qui sera adoptée dans le tableau, le caractère massif de l'attitude de Bertin n'est pas encore marqué[2].

-

Ingres, étude pour le portrait de Monsieur Bertin. Autre dessin montrant la pose définitive du portrait.

Ingres, étude pour le portrait de Monsieur Bertin. Autre dessin montrant la pose définitive du portrait. -

Ingres, étude pour la main droite de monsieur Bertin

Ingres, étude pour la main droite de monsieur Bertin

Sources d'inspiration

Ingres n'a pas avoué s'être inspiré d'œuvres qui l'auraient influencé, pour l'historien d'art allemand Uwe Fleckner, auteur d'une biographie du peintre, il ne voulait pas reconnaître publiquement qu'il avait eu recours à des emprunts d'autres artistes car cela remettait en cause le principe de l'inventio[7]. Cependant les critiques du temps et les historiens d'art ont souligné les rapprochements avec plusieurs portraits, soit dans l'attitude, le caractère ou l'atmosphère générale. Lors de son exposition en 1833 il a été comparé à ceux peints par Balthasar Denner dans la minutie du traitement des textures de la peau et des étoffes[8]. Une source possible est le portrait par Hans Holbein le Jeune de William Warham, qu'Ingres a pu voir au Louvre[7]. Le peintre Raphaël référence constante chez Ingres, est aussi mentionné à travers les portraits du pape Léon X et ses neveux, et celui du prélat Tommaso Inghirami. Pour Sébastien Allard, Titien a influencé Ingres à travers les portraits de l'Arétin et surtout l'autoportrait de la Gemäldegalerie, dont il remarque la position similaire du bras gauche avec le bras droit de Bertin[9]. Il est aussi fait référence aux primitifs flamands dans l'accentuation de détails aussi minimes que le reflet de la fenêtre sur l'accoudoir du fauteuil, tel que Jan van Eyck ou Hans Memling ont pu les traiter[10]. Le caractère spontané et trivial de la posture éloigné des poses académiques, rappelle certains portraits de son maître David, comme celui de Philippe Laurent de Joubert[10], ou celui du Comte Français de Nantes[11], et le portrait d'Étienne Jeaurat par Greuze[9].

-

Holbein, Portrait de William Warham, musée du Louvre

Holbein, Portrait de William Warham, musée du Louvre -

Raphaël, Léon X et ses neveux

Raphaël, Léon X et ses neveux -

Raphaël, Tommaso Inghirami

Raphaël, Tommaso Inghirami -

Titien, Autoportrait

Titien, Autoportrait -

Greuze, portrait d'Étienne Jeaurat

Greuze, portrait d'Étienne Jeaurat -

David, Portrait de Philippe Laurent de Joubert

David, Portrait de Philippe Laurent de Joubert

Influence et postérité

L'influence qu'a eue le Portrait de monsieur Bertin sur les artistes est considérable, cependant Jean Pierre Cuzin dans le catalogue Ingres et les modernes prévient qu'« il faut se garder de voir dans tout portrait d'homme en noir représenté à mi-corps la marque de l'illustre toile »[12]. L'une des premières influences s'observe dans le portrait du prince Jérôme Napoléon par Hippolyte Flandrin qui fut l'élève d'Ingres (1860 musée d'Orsay). Les peintres académiques vont en faire un emprunt fréquent, chez Ernest Meissonier, Benjamin Constant, l'exemple le plus cité étant le portrait d'Ernest Renan par Léon Bonnat (1892 maison d'Ernest Renan Tréguier)[8],[12].

L'influence se fait aussi sentir chez les artistes modernes, ici aussi l'exemple le plus souvent cité est le portrait par Pablo Picasso de Gertrude Stein, influence que l'artiste n'a pourtant pas reconnue[12]. Autre influence remarquée sur Félix Vallotton qui peint lui aussi un portrait de Gertrude Stein qui fut surnommé par Édouard Vuillard : « Ça, c'est Madame Bertin ! »[13]. D'autres influences chez Derain, ou dans le portrait d'Auguste Pellerin par Matisse, et plusieurs portraits de Modigliani[12].

L'art contemporain détourne le tableau et propose des variations, des pastiches ou des déconstructions comme chez Ghérasim Luca avec ses Cubomanies de Monsieur Bertin (1960 collection Micheline Catti), les montages photographiques de Jiří Kolář et Roman Cieslewicz[14]. Le photographe Gregory Patrick Garvey qui fait un portrait de Vlada Petric posant dans l'attitude de François Bertin, attitude reprise aussi par Christina Holdgaard Monsieur Hauter (2007) et Didier Lapène Matthieu (2008)[15].

-

Hippolyte Flandrin, Portrait du prince Napoléon-Jérôme Bonaparte, 1860

Hippolyte Flandrin, Portrait du prince Napoléon-Jérôme Bonaparte, 1860 -

Ernest Meissonier, Portrait de Victor Lefranc, 1881

Ernest Meissonier, Portrait de Victor Lefranc, 1881 -

Léon Bonnat, Ernest Renan (maison d'Ernest Renan, Tréguier, 1892)

Léon Bonnat, Ernest Renan (maison d'Ernest Renan, Tréguier, 1892) -

Félix Vallotton, Portrait de Gertrude Stein, 1907

Félix Vallotton, Portrait de Gertrude Stein, 1907

Notes et références

- ↑ a et b Pomarède 2006, p. 273

- ↑ a et b Ternois 1980, p. 114

- ↑ Amaury-Duval, l'Attelier d'Ingres p. 144

- ↑ Henri Delaborde, Ingres, sa vie, ses travaux, sa doctrine p. 245-246

- ↑ Shelton 2008, p. 135

- ↑ Ternois 1980, p. 76

- ↑ a et b Uwe Fleckner, Thomas W. Gaehtgens, De Grünewald à Menzel : l'image de l'art allemand en France au XIXe siècle p. 119

- ↑ a et b Rosenblum 1986, p. 137

- ↑ a et b Sébastien Allard Portraits public, portraits privés p. 366

- ↑ a et b Bajou 1999, p. 229

- ↑ Guillaume Faroult, David p. 101

- ↑ a b c et d Cuzin 2008, p. 85

- ↑ Hedy Hahnloser-Bühler, Félix Vallotton et ses amis 1936, p. 210

- ↑ Cuzin 2008, p. 88

- ↑ Cuzin 2008, p. 90-91

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

- Portrait de monsieur Bertin, sur Wikimedia Commons

Bibliographie

- Hans Naef, Die Bildniszeichnungen von J.-A.-D. Ingres, Benteli Verlag Bern, 1979, tome III, pages 114-135.

- Daniel Ternois, Ingres, Paris, Fernand Nathan, , 192 p. (ISBN 2-09-284557-8)

- Robert Rosenblum, Ingres, Paris, Cercle d'Art, coll. « La Bibliothèque des Grands Peintres », (ISBN 2-7022-0192-X)

- Daniel Ternois, Ingres : Le portrait de monsieur Bertin, Paris, Réunion des musées nationaux, coll. « Solo », , 72 p. (ISBN 2-7118-3749-1)

- Valérie Bajou, Monsieur Ingres, Paris, Adam Biro, , 383 p. (ISBN 2-87660-268-7)

- Vincent Pomarède (dir.) et al., Ingres : 1780-1867 (catalogue d'exposition), Paris, Gallimard, , 406 p. (ISBN 2-07-011843-6)

- Andrew Carrigton Shelton (trad. de l'anglais par Hélène Ladjadj), Ingres, Londres, Paris, Phaidon, , 239 p. (ISBN 978-0-7148-5859-3)

- Jean Pierre Cuzin (dir.), Ingres et les modernes, Paris, Somogy, , 335 p. (ISBN 978-2-7572-0242-5), « Monsieur Bertin », p. 85-91

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts

:

: - Bildindex

- Joconde

- Musée du Louvre (collections)

- Salons 1673-1914

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste

:

: - Britannica

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- BnF (données)

- IdRef

- LCCN

- GND

- WorldCat

- Notice du tableau, musée du Louvre

- Louis-François Bertin à la loupe, musée du Louvre

v · m Œuvre de Jean-Auguste-Dominique Ingres | ||

|---|---|---|

| Peinture d'histoire et de mythologie |

|   |

| Portraits |

| |

| Nus |

| |

| Peintures religieuses |

| |

| Paysages |

| |

| Portraits dessinés |

| |

Portail de la peinture

Portail de la peinture  Portail du néo-classicisme

Portail du néo-classicisme  Portail des années 1830

Portail des années 1830  Portail de la monarchie de Juillet

Portail de la monarchie de Juillet  Portail du musée du Louvre

Portail du musée du Louvre

![Ingres, étude pour le portrait de monsieur Bertin. Premier dessin à montrer la pose définitive qui sera adoptée dans le tableau, le caractère massif de l'attitude de Bertin n'est pas encore marqué[2].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Ingres_Study_for_Monsieur_Bertin_Louvre.JPEG/203px-Ingres_Study_for_Monsieur_Bertin_Louvre.JPEG)