Prieuré de Saint-André-de-Rosans

Cet article est une ébauche concernant une église ou une cathédrale, les Hautes-Alpes et les monuments historiques français.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Pour les articles homonymes, voir Rosans (homonymie).

| Destination initiale | Prieuré clunisien |

|---|---|

| Destination actuelle | ruines |

| Style | |

| Construction | XIe siècle, XIIIe siècle |

| Propriétaire | la commune |

| Patrimonialité |  Inscrit MH () Inscrit MH () Classé MH (, ) Classé MH (, ) |

| État de conservation | en ruine  |

| Département | Hautes-Alpes |

|---|---|

| Commune |

| Coordonnées | 44° 22′ 40″ N, 5° 30′ 50″ E  |

|---|

|

|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Le prieuré de Saint-André-de-Rosans est une église romane en ruines située sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Rosans dans le département français des Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Historique

Le prieuré de Saint-André-de-Rosans a été établi à la suite d'une donation d'un clerc, prénommé Richaud, à l'abbaye de Cluny en 988. Les biens donnés s'étendaient sur plusieurs communes situées aux confins des Hautes-Alpes et de la Drôme, mais aussi dans le Vaucluse (Malaucène) ou dans les Alpes-de-Haute-Provence (Mison).

Le prieuré, détruit en grande partie à l'occasion des guerres de religion, subsista jusqu'à la Révolution.

Il fut souvent confondu, jusqu'au XIXe siècle avec un temple consacré à Bacchus tant son décor lié à la vigne est important. Les spécialistes ont reconnu dans ces lacs de pampres la feuille du cépage Paga Debiti[1].

L'église priorale, en ruines, conserve un chœur et un transept typiques du premier art roman (XIe siècle) et une nef du XIIe siècle[1].

L'église fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le [2].

Architecture

De ce prieuré clunisien fondé à la fin du Xe siècle (988) et disparu au XVIe siècle avec les guerres de religion, il reste pourtant des vestiges du plus grand intérêt archéologique appartenant à la 2e moitié du XIIe siècle et au XIIe siècle[3], [4].

Chapiteaux

-

Chapiteau de l'abside.

Chapiteau de l'abside. -

Chapiteau de l'abside.

Chapiteau de l'abside.

Colonnades du chœur

-

Trois types de colonnades.

Trois types de colonnades. -

Colonnade torse.

Colonnade torse.

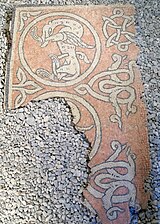

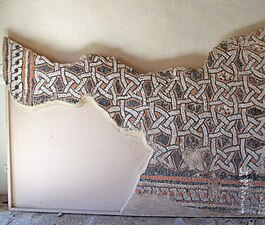

Mosaïques

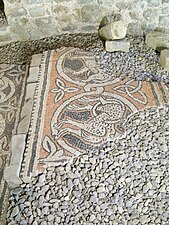

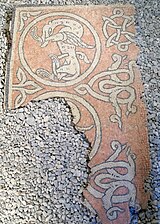

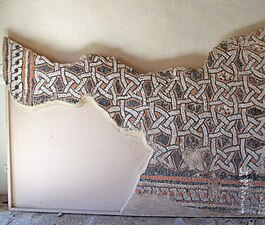

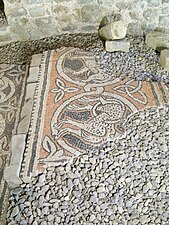

Le pavement de mosaïque découvert dans le prieuré a été réalisé par le même atelier que celui de l'abbaye Notre-Dame de Ganagobie[5].

-

Éléphant et griffons.

Éléphant et griffons. -

Griffons.

Griffons. -

Griffon.

Griffon. -

Entrelacs.

Entrelacs. -

Motifs végétaux.

Motifs végétaux. -

Entrelacs.

Entrelacs.

Dédicace

-

Inscription gauche.

Inscription gauche. -

Inscription droite.

Inscription droite. -

Inscription droite.

Inscription droite.

Frises

-

Feuilles de vigne Paga Debiti.

Feuilles de vigne Paga Debiti. -

Feuilles de vigne et de figuier.

Feuilles de vigne et de figuier. -

Feuilles de vigne dans la gueule de lion.

Feuilles de vigne dans la gueule de lion. -

Feuilles de figuier dans la gueule de lion.

Feuilles de figuier dans la gueule de lion.

Notes et références

- ↑ a et b Guy Barruol et Jean-Maurice Rouquette, Promenades en Provence romane, Zodiaque, 2002, p.68

- ↑ Notice no PA00080605, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- ↑ Le prieuré, seul monastère complet clunisien du diocèse de Gap

- ↑ Collectif (Conservations régionales des monuments historiques, des antiquités préhistoriques, des antiquités historiques, avec la collaboration d'A. Roth-Congès, IRAA-CNRS), Coordination générale : René Dinkel conservateur régional des monuments historiques, E. Decugnière, H. Gauthier, Suivez le guide, Monuments historiques Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur (Office Régional de la culture) et Ministère de la Culture (Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur), , 200 p.Saint-André-de-Rosans, Ancien prieuré, pp. 46 et Cartes thématiques : 2. Architecture médiévale

- ↑ Carlo Bertelli, Les mosaïques, Bordas, , 360 p. (ISBN 2-04-027012-4)Les mosaïques de l’Antiquité à l’art moderne. Edition française sous la direction de Joëlle Fayt, Traduite par Raoul de Merleymont. Ganagobie : p. 175 : en Haute-Provence, le pavement de mosaïque de Ganagobie, aujourd’hui mis encore davantage en valeur par la découverte récente d’une deuxième mosaïque du même atelier à Saint-André de Rosans, orne le transept et les trois absides de l’église

Bibliographie

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

- Prieuré de Saint-André-de-Rosans, sur Wikimedia Commons

Articles connexes

- Liste des monuments historiques des Hautes-Alpes

- Abbaye Notre-Dame de Ganagobie

- Chapelle Saint-Sixte d'Aubignan

Liens externes

- Ressources relatives à la religion

:

: - Clochers de France

- Territographie

- Ressource relative à l'architecture

:

: - Mérimée

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- LCCN

- WorldCat

- Présentation de l'église prieurale par le site Archéologie de la France - Informations (auteur : Marie-Pierre Estienne).

- Ruines de l'église du Prieuré Bénédictin de St André de Rosans

Portail de l’architecture chrétienne

Portail de l’architecture chrétienne  Portail des Hautes-Alpes

Portail des Hautes-Alpes  Portail des monuments historiques français

Portail des monuments historiques français