ピアノソナタ第16番 (ベートーヴェン)

ピアノソナタ第16番(ピアノソナタだいじゅうろくばん)ト長調 作品31-1は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。

概要

作品31の3曲のピアノソナタ(第16番、第17番、第18番)は1801年に作曲が開始されると、翌1802年に入ってまもなく完成に至ったものとみられている[1]。同年4月22日には作曲者の弟であるカスパールが、楽譜出版社のブライトコプフ・ウント・ヘルテル社と本作の出版に関わるやり取りを開始したことがわかっている。しかしながら、最初の出版はハンス・ゲオルク・ネーゲリの『クラヴサン奏者演奏曲集』に第17番と対にして収められる形で行われた[1]。この際、第1楽章に対しベートーヴェンの意図しない4小節の改変が行われており、これを正す「厳密な改訂版」が1803年にジムロック社より出された。この時点ではまだ本作は第17番と組になっていたが、最終的にカッピが1805年に作品29として出版した版から現在の作品31がひとまとめとなる[1]。

ベートーヴェンは1802年に衰え続ける聴力を苦にハイリゲンシュタットの遺書を書いている一方[2]、同時期にヴァイオリニストのヴェンゼル・クルンプホルツに対して「私は今までの作品に満足していない。今後は新しい道を進むつもりだ」と述べたとカール・チェルニーが伝えている[1][3][4]。そうした失意と決意の中で作曲されたこのソナタは、古典的なたたずまいの中に明るい楽想がまとめられたものとなった[5]。

楽曲構成

第1楽章

- Allegro vivace 2/4拍子 ト長調

ソナタ形式[5]。右手と左手が16分音符1つ分ずらされた、ユニークな第1主題で始まる(譜例1)。

譜例1

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff { \key g \major \time 2/4 \tempo "Allegro vivae." \partial 16

\set tieWaitForNote = ##t

g''16~ g4. fis16 e d dis e b d c b a g4 r8.

<g~ d~ b~>16 <g d b>8.[ <b~ d,~ b~>16 <b d, b>8. <g~ d~ b~>16] <g d b>8 r r r16

<g~ d~ b~>16 <g d b>8.[ <d'~ b~ g~ d~>16 <d b g d>8. <g,~ d~ b~>16] <g d b>8

}

\new Dynamics {

s\p

}

\new Staff { \key g \major \time 2/4 \clef bass

r16 <d b g>4-. r R2 R2 <g, g,>8-. r <g g,>-. r <g g,>-. r r4 <g g,>8-. r <g g,>-. r <g g,>-.

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/h/q/hqzwg1xkx3v3oi5mq4wxgk029sy8rzc/hqzwg1xk.png)

譜例1は一全音低く繰り返され、主題を材料とするユニゾンの経過句からアルペッジョに至ったあと再度奏される。ダイナミクスの幅はこれまでのソナタに比べて大きく拡大されている[3]。続いて出される朗らかな第2主題はロ長調である[5]。

譜例2

第2主題は低音部になだれ込んで確保された後、ソプラノでさらにもう一度繰り返されるとそのまま静まって提示部を終える。提示部で第1主題が一全音低く確保を受ける点や、第2主題が主調と長3度の関係にある点はピアノソナタ第21番(ヴァルトシュタイン)の先駆といえる[3][6]。展開部は第1主題に始まって強弱の対比を見せ、ユニゾンの経過パッセージが転調を繰り返しながら劇的に奏される[3][5]。ペダルポイントの上に譜例1のリズム要素が現れて静まっていき[3]、突然のフォルテッシモで再現部へ至る[5][7]。再現部における第1主題は大幅に縮小されており、まもなくホ長調での第2主題の再現となる[5]。これは拡大されてさらにト長調へと第2主題を導き、提示部同様に静まってから順序を変えてユニゾンのパッセージが出てアルペッジョで結ばれる。コーダは第1主題を素材とし[5]、弱音でスタッカートの主和音を置いて穏やかな終わりを迎える[7]。

第2楽章

- Adagio grazioso 9/8拍子 ハ長調

三部形式[5]。ベートーヴェンらしからぬイタリア風の歌謡的楽章[8]。この過剰ともいえる装飾に彩られた長大な緩徐楽章は、当時流行していたイタリアオペラのパロディーであるとする意見もある[3]。冒頭から優美な旋律がトリルを伴って歌い始められる(譜例3)。グスタフ・ノッテボームは譜例3の伴奏音型がギターを想起させると指摘している[9]。

譜例3

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff { \key c \major \time 9/8 \tempo "Adagio grazioso."

c'2.\startTrillSpan \grace { b32\stopTrillSpan[ c] } e4~ e16. c32 g4.~ g4 fis16-.( g-. gis-. a-. bes-. b-. c-. cis-.)

}

\new Dynamics {

s\p

}

\new Staff { \key c \major \time 9/8 \clef bass

<<

{ e,,8-. g-. c-. e,-. g-. c-. e,-. g-. c-. e,-. g-. c-. e,-. g-. c-. e,-. g-. c-. }

\\

{ c,4. g4\rest r8 g4\rest r8 c4. g4\rest r8 g4\rest r8 }

>>

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/0/o/0o3upgrn8xam4ul6hknj7yrv24wyac7/0o3upgrn.png)

主題が低音部に移ると、右手はカデンツァ風の走句を華麗に奏する。続いて譜例4の中間楽節が挿入される。

譜例4

カデンツァ風のパッセージに接続されて譜例3が変奏されつつ回帰する。変イ長調の中間部は1小節先行する伴奏音型に続いて緩やかに歌い出される(譜例5)。

譜例5

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key c \major \time 9/8

\set tieWaitForNote = ##t

<es' es,>4.( <c c,> <aes aes,> <f~ f,~>2.) <f f,>4

}

\new Dynamics {

s\pp

}

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key c \major \time 9/8 \clef bass

c,,16( es aes) aes-. aes-. aes-. c,( es aes) aes-. aes-. aes-. c,( es aes) aes-. aes-. aes-.

des,( f aes) aes-. aes-. aes-. des,( f aes) aes-. aes-. aes-. des,[( f a) \set stemRightBeamCount = #2 a-.]

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/4/h/4hxp8e9jvwncrmcoga742zv06wv8r5q/4hxp8e9j.png)

譜例5は発展してスタッカートに特徴づけられる楽想に支配される。特色のある伴奏音型に乗って譜例3が回帰して変奏されていき、途中譜例4も挟みつつ優雅に進められていく。譜例3に基づくコーダがたっぷりと奏でられると、最後は上昇音階が静かに歌唱の楽章に幕を下ろす[9]。

第3楽章

- Rondo, Allegretto 2/2拍子 ト長調

ロンド形式であるが、ソナタ形式への近接が見られる[9]。4つの声部が書き分けられた譜例6がロンド主題である[3][9]。

譜例6

低音部に移された主題は上声部に対位法的な3連符の流れを伴う。譜例6の展開による推移を経て出されるニ長調の2つ目の主題は、先の3連音の流れを汲むものである(譜例7)[9]。

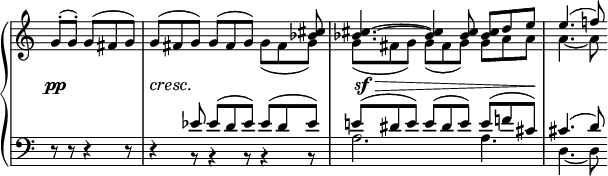

譜例7

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key g \major \time 2/2 \partial 2

\override TupletBracket#'bracket-visibility = ##f

\times 2/3 { r8 a'[ b] } \times 2/3 { cis b a } r8*2/3 d[ e] fis e d r a[ b] cis b a

r d[ e] fis e d r a[ b] cis b a r d[ e] fis e d g[ e cis] g e cis

}

\new Dynamics {

s2 s1 s2 s8*2/3 s\cresc s\!

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/r/r/rrpldo3yli7e7yvwbh7qcvno50su4bt/rrpldo3y.png)

大きく盛り上がるとロンド主題が3連符の伴奏の上に回帰する。その後は専ら譜例6の展開が行われ、カノン様の進行をするロンド主題に3連音が組み合わされる[9]。これが終わるとロンド主題の再現となり譜例6がトレモロの伴奏の上にオクターヴで現れた後、譜例7もト長調で再現される。コーダは譜例6を基に構成され、休符に遮られながら元のテンポとアダージョが交代していく[7]。低音部のトリルをきっかけにプレストに加速して煌びやかな効果を示すものの、最後は第1楽章同様に勢いを減じて最弱音で曲を締めくくる。

脚注

- ^ a b c d 大木 1980, p. 362.

- ^ ピアノソナタ第17番 - オールミュージック. 2015年10月18日閲覧。

- ^ a b c d e f g “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 31 no 1”. The Guardian. 2015年10月18日閲覧。

- ^ ピアノソナタ第16番 - オールミュージック. 2015年10月18日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 大木 1980, p. 363.

- ^ “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 53 'Waldstein'”. The Guardian. 2015年10月25日閲覧。

- ^ a b c “Beethoven, Piano Sonata No.16” (PDF). Breitkopf & Härtel. 2015年10月25日閲覧。

- ^ 大木 1980, p. 363-364.

- ^ a b c d e f 大木 1980, p. 364.

参考文献

- 大木, 正興『最新名曲解説全集 第14巻 独奏曲I』音楽之友社、1980年。ISBN 978-4276010147。

- 楽譜 Beethoven: Piano Sonata No.16, Breitkopf & Härtel, Leiptig

外部リンク

- A lecture by András Schiff on Beethoven's piano sonata Op 31 no 1, The Guardian (英語)

- ピアノソナタ第16番の楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- 32のピアノソナタに関するアルフレート・ブレンデルの考察 (英語)

- Reel, James. ピアノソナタ第16番 - オールミュージック

- ピアノソナタ第16番 - ピティナ・ピアノ曲事典

| ||

|---|---|---|

| 初期 | 選帝侯ソナタ - ソナチネト長調_(ベートーヴェン)(英語版) - ソナチネヘ長調_(ベートーヴェン)(英語版) - ピアノソナタハ長調_(ベートーヴェン)(英語版) - 第1番 ヘ短調 - 第2番 イ長調 - 第3番 ハ長調 - 第20番 ト長調 - 第4番 変ホ長調 - 第19番 ト短調 - 第5番 ハ短調 - 第6番 ヘ長調 - 第7番 ニ長調 - 第8番 ハ短調『悲愴』 - 第9番 ホ長調 - 第10番 ト長調 - 第11番 変ロ長調 - 第12番 変イ長調『葬送』 |  |

| 中期 | 第13番 変ホ長調『幻想曲風ソナタ』 - 第14番 嬰ハ短調『月光』 - 第15番 ニ長調『田園』 - 第16番 ト長調 - 第17番 ニ短調『テンペスト』 - 第18番 変ホ長調 - 第21番 ハ長調『ヴァルトシュタイン』 - 第22番 ヘ長調 - 第23番 ヘ短調『熱情』 - 第24番 嬰ヘ長調『テレーゼ』 - 第25番 ト長調『かっこう』 - 第26番 変ホ長調『告別』 - 第27番 ホ短調 | |

| 後期 | 第28番 イ長調 - 第29番 変ロ長調『ハンマークラヴィーア』 - 第30番 ホ長調 - 第31番 変イ長調 - 第32番 ハ短調 | |

| | ||