大河津可動堰

| 大河津可動堰 | |

|---|---|

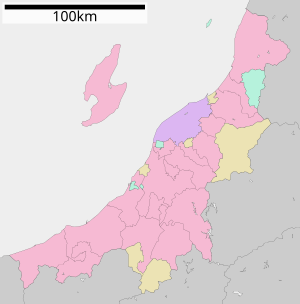

左遠方が分水路の可動堰。右は本流の洗堰。  Wikimedia maps を表示 Wikimedia maps を表示  大河津可動堰 (新潟県) | |

| 左岸所在地 | 新潟県燕市五千石 |

| 右岸所在地 | 新潟県燕市五千石 |

| 位置 | 北緯37度36分51.2秒 東経138度50分10.3秒 / 北緯37.614222度 東経138.836194度 / 37.614222; 138.836194座標: 北緯37度36分51.2秒 東経138度50分10.3秒 / 北緯37.614222度 東経138.836194度 / 37.614222; 138.836194 |

| 河川 | 信濃川水系大河津分水 |

| ダム湖 | なし |

| ダム諸元 | |

| ダム型式 | 可動堰 |

| 堤高 | - m |

| 堤頂長 | - m |

| 堤体積 | - m³ |

| 流域面積 | - km² |

| 湛水面積 | - ha |

| 総貯水容量 | - m³ |

| 有効貯水容量 | - m³ |

| 利用目的 | 洪水調節・不特定利水・灌漑 |

| 事業主体 | 国土交通省北陸地方整備局 |

| 電気事業者 | なし |

| 発電所名 (認可出力) | なし |

| 施工業者 | 不明 |

| 着手年/竣工年 | [[1927年(旧可動堰) 2003年(現可動堰)]]/[[1931年(旧可動堰) 2011年(現可動堰)]] |

| 出典 | - |

| 備考 | - |

| テンプレートを表示 | |

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。

大河津可動堰(おおこうづかどうぜき)は、新潟県燕市を流れる一級河川・大河津分水の堰(可動堰)である。国土交通省が維持および管理を行う国土交通省直轄ダムに指定されており、管理業務は同省北陸地方整備局信濃川河川事務所が行っている。

概要

2011年(平成23年)11月23日に供用を開始した現在の可動堰は、径間長44.45メートル (m)(純径間37.95 m)の6径間から構成されており、全堰長は293.1 m(魚道含む)、橋脚の幅は4.0 m、ゲート(水門)の形式はラジアルゲートである。堰の上部には管理橋が併設されているが、通常時は関係者以外は許可なく立ち入りできない。

供用を終了した旧可動堰は、径間長18.0 m(純径間長14.5 m)の10径間から構成されており、全堰長は180 m、橋脚の幅は3.5 m、ゲート(水門)の形式は引上げ式ゲート(ストーニーゲート)を採用している。堰の上部には管理橋が併設されていた。左岸側には可動堰と並列する形で固定堰が併設されていた。

旧可動堰直下流の右岸側は高水敷(河川敷)が無く、洪水時には右岸堤防に直接洪水が当たる水衝部となっており、水当たりが集中していた。また小千谷地点より下流区間では流水能力が最も小さくなるなど、運用上の問題点があった。さらに供用開始から約80年を経過し、著しく老朽化が進んだため、特定構造物改築事業として旧可動堰から約400 m下流に於いて2003年(平成15年)から現可動堰の建設が始まり、2011年(平成23年)に完成、同年11月23日に通水式を行い供用を開始した。現可動堰は、旧可動堰と比較して流水能力が最大で毎秒約600立方メートル (m3)上昇した。

機能

大河津分水路に跨る大河津可動堰と、信濃川に跨る洗堰が一体となって、信濃川の流水量を調節している。

- 通常時

- 洗堰を開き、下流域の用水として毎秒約270 m3を放流し、その他の水の大部分を可動堰から大河津分水路を通して日本海へ流す。

- 下流域洪水時

- 洗堰を閉じ、可動堰を開け、全量を直接日本海へ流す。

- 上流域洪水時

- 下流域が洪水でない場合は洗堰を開き、洪水の場合は洗堰を閉じ、上流からきた洪水は大河津分水路を通して日本海へ流す。

沿革

- 1922年(大正11年)8月25日 - 大河津分水路通水。

- 1927年(昭和2年)6月24日 - 大河津可動堰の前身である自在堰が壊れて大きな被害を受け、補修工事に着手。

- 1931年(昭和6年)6月20日 - 可動堰完成。2基の床固と4基の床留完成。

- 1973年(昭和48年) - 第二床固副堰堤完成。

- 1982年(昭和57年)9月13日 - 大河津(旧三島郡寺泊町)で観測史上最高水位(16.23m)を記録。

- 2003年(平成15年) - 大河津可動堰改築事業に着手。

- 2006年(平成18年) - 大河津可動堰本体工事発注。大河津分水可動堰改築工事起工式開催。

- 2011年(平成23年) - 大河津可動堰完成。通水式開催。

危機管理

- 大河津可動堰の直近には国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所大河津出張所があり、分流している信濃川に跨る洗堰と共に、24時間体制で河川と堰の監視を行っている。

- 大河津観測所の水位[1]によって、4段階の警戒レベルが定義されている。

- 大河津可動堰が決壊した場合を想定した氾濫被害の予測を、国土交通省北陸地方整備局信濃川工事事務所が、ハザードマップとして提供を行っている「1/150確率流水時の氾濫シミュレーション」によると、可動堰右岸の堤防が決壊した場合の想定被害[2]は次の通り。

- 被害人口 約14万人

- 被害世帯 約4万世帯

- 浸水面積 約2.4万ヘクタール

- 総被害額 約2兆3千億円

- 2011年に完成した新可動堰は、新潟県中越地震クラスの地震にも耐えられる設計を導入し、より高いレベルの震度にも対応した構造となる。

画像

- 旧可動堰近景(下流側)

- 旧可動堰近景(上流側)

- 旧可動堰全景(上流側)

- 水位表示板

- 建設中の新可動堰(2010年(平成22年)9月18日撮影)

脚注

出典

- 大河津可動堰情報館

- 大河津可動堰改築事業 (PDF)

関連項目

外部リンク

- 信濃川大河津資料館

- 信濃川河川事務所

- 国土交通省北陸地方整備局