樹状突起

| 神経細胞 |

|---|

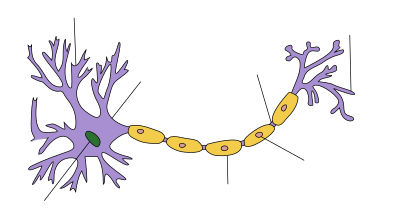

樹状突起(じゅじょうとっき、dendrite)は、神経細胞の一部。

神経細胞が、外部からの刺激や他の神経細胞の軸索から送り出される情報を受け取るために、細胞体から樹木の枝のように分岐した複数の突起のこと。

概要

樹状突起には、他の神経細胞との間のシナプスが多くあり、シナプス部位が受け取った情報が、細胞体内で活動電位を発生させて電気信号に変換され、軸索を通って軸索末端に達するとグルタミン酸などの神経伝達物質が放出され、これを次の神経細胞が受け取ることによって情報を伝達する。

小脳の神経細胞の一つであるプルキンエ細胞のように、特徴的な形状の樹状突起を持つ神経細胞もある。

樹状突起の形成

プルキンエ細胞は団扇状の樹状突起を持つ

近年、マウスのプルキンエ細胞を用いた研究により、樹状突起の発育・伸展には、神経細胞の一つである顆粒細胞に発現するイノシトール三リン酸(IP3)受容体が関与していることが解明された。顆粒細胞のIP3受容体が活性化されると、カルシウム貯蔵庫よりカルシウムが放出され細胞内カルシウム濃度が上昇、その結果、神経栄養因子の一つBDNF(Brain-Derived Neurotrophic Factor)が産生される。BDNFは、顆粒細胞自身の軸索末端に作用してグルタミン酸を放出させ、この情報を受けたプルキンエ細胞が樹状突起の形成を行う。プルキンエ細胞にもIP3受容体は豊富に存在しているが、自身の受容体ではなく顆粒細胞のIP3受容体に制御されていることになる[1]。この制御機構が他の神経細胞にも共通するのか否かについては未解明(2006年10月時点)。

脚注

- ^ Chihiro Hisatsune et al.,"Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor Type 1 in Granule Cells, Not in Purkinje Cells, Regulates the Dendritic Morphology of Purkinje Cells through Brain-Derived Neurotrophic Factor Production",Journal of Neuroscience,2006,26(42),p10916-24.

参考文献

- 鶴藤丞『機能形態学』南江堂、1985年、p44、ISBN 4-524-47061-1

関連事項

- 表示

- 編集