黄帝四経

| 黄帝四経 | |||||||

| 繁体字 | 黃帝四經 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 簡体字 | 黄帝四经 | ||||||

| |||||||

『黄帝四経』(こうていしけい[1]、こうていしきょう[2])は、古代中国戦国時代ごろの政治思想書。諸子百家の道家と法家が混ざった「黄老思想」の重要資料。長らく佚書となっていたが、1973年出土の馬王堆帛書の中に本書と推定される書物が発見された[3][4]。

『経法』『経』(または『十六経』『十大経』)『称』『道原』の4篇からなる。『黄帝書』『老子乙本巻前古佚書』などとも呼ばれる。

内容

以下の4篇からなる[5]。釈読によって篇名が異なる場合もある。

- 『経法』

以下の各篇からなる: 道法・国次・君正・六分・四度・論・亡論・論約・名理 - 『経』または『十六経』『十大経』

以下の各篇からなる: 立命・観・五正・果童・正乱・姓争・雌雄節・兵容・成法・三禁・本伐・前道・行守・順道・十大 - 『称』

- 『道原』

主な内容は道家と法家が混ざった政治哲学・法哲学(黄老思想・刑名思想・道法思想)だが、墨家的な尚同尚賢思想[6]、兵家思想[7][8]、数術的な陰陽刑徳思想[9][8]、天人相関思想[10]、道や天に関する宇宙論[11]、黄帝とその臣下や蚩尤に関する中国神話[12]の要素も含む。

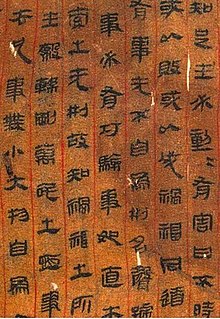

本書は題名通り黄帝に仮託されている。実際の作者は不詳で、成立年代・成立地域についても諸説ある[13][14]。筆写の字体は隷書に近い[4]。

伝世文献との関係

| 目録学 |

|---|

|

『漢書』芸文志には、黄帝や臣下の力牧(中国語版)に仮託された多分野の書物が著録されている。その中で、道家の書物として「黄帝四経四篇」が「黄帝銘六篇」「黄帝君臣十篇」「雑黄帝五十八篇」「力牧二十二篇」と並び著録されている[15]。『漢書』芸文志の後、本書は佚書となった[2]。『隋書』経籍志には著録されておらず、道経部の文中で「黄帝四篇」として言及されるに留まっている[16]。

本書と重複または類似する記述が、『国語』越語下篇(范蠡に関する記述)や『慎子』『管子』『鶡冠子』『文子』『淮南子』などに見られる[17]。

複数の伝世文献に「黄帝曰」「黄帝書曰」といった記述も見られるが、必ずしも本書の引用ではない[18][19]。

出土

1973年出土の馬王堆帛書は、約30篇の多分野の書物からなる。その中には2つの『老子』異本があり、「老子甲本」「老子乙本」と命名された[3][4]。「老子甲本」の後には『五行』『九主(伊尹九主)』『明君』『徳聖』の4篇があり、「老子甲本巻後古佚書」と総称された。一方「老子乙本」の前には『経法』『経(十六経・十大経)』『称』『道原』の4篇があり、「老子乙本巻前古佚書」と総称された[3][4]。

当時の学者・唐蘭は、この「老子乙本巻前古佚書」を『漢書』芸文志の「黄帝四経四篇」と同定した[20][21]。この同定は当時から異論もあるが、主流の説となっている[3][21][14]。

本書が出土するまで、黄老思想の現存資料は乏しかったため、本書の出土は学界の注目を集めた。また文革中の儒法闘争による法家再評価も注目の一因になった[20]。

訳注書

ほか、複数の部分訳がある[22][23]。東方書店「馬王堆出土文献訳注叢書」には収録されていない[24]。

参考文献

- 朱淵清 著、高木智見 訳『中国出土文献の世界』創文社、2006年。ISBN 4-423-45006-2。

- 浅野裕一『黄老道の成立と展開』創文社〈東洋学叢書〉、1992年。ISBN 4-423-19240-3。

- 金谷治「古佚書「経法」等四篇について」『儒家思想と道家思想 金谷治中国思想論集 中巻』平河出版社、1997年(原著1979年)。ISBN 4-89203-286-7。

- 澤田多喜男『黄帝四経 馬王堆漢墓帛書老子乙本巻前古佚書』知泉書館、2006年。ISBN 4-901654-77-2。

- 鈴木達明「前漢初期における黄老流行の再検討」『東方学』第126号、東方学会、2013年。 NAID 120006380579。

- 中島敏夫「歴史と神話への視座ーー疑古派禹天神論の検証からの再出発ーー(下の二)」『中国21』第20号、愛知大学現代中国学会、2004年。 NAID 120005818875。http://id.nii.ac.jp/1082/00006755/。

- 湯浅邦弘「馬王堆帛書『十六經」の蚩尤像」『東方宗教』第89号、日本道教学会、1997年。 NAID 40002636933。https://spc.jst.go.jp/cad/literatures/3012。

- 渡辺大「帛書「経法」「十六経」「称」「道原」四篇の成立について——「黄老」との関わりを中心に」『中国文化 : 研究と教育』第55号、大塚漢文学会(筑波大学文芸言語学系内)、1997年。 NAID 120006380579。https://doi.org/10.15068/00150238。

脚注

- ^ 西信康. “三重大学ウェブシラバス”. syllabus.mie-u.ac.jp. 2023年7月29日閲覧。

- ^ a b 中島 2004, p. 235.

- ^ a b c d 澤田 2006, p. vii.

- ^ a b c d 浅野 1992, p. 5.

- ^ 澤田 2006.

- ^ 浅野 1992, p. 61-63.

- ^ 浅野 1992, p. 11f;83f.

- ^ a b 鈴木 2013, p. 14.

- ^ 朱 2006, p. 201f.

- ^ 浅野 1992, p. 20;69.

- ^ 浅野 1992, p. 98.

- ^ 湯浅 1997, p. 41.

- ^ 浅野 1992, p. 13-16.

- ^ a b 渡辺 1997, p. 15.

- ^ 金谷 1997, p. 496.

- ^ 澤田 2006, p. xiv.

- ^ 浅野 1992, p. 18.

- ^ 渡辺 1997, p. 18.

- ^ 鈴木 2013, p. 13.

- ^ a b 金谷 1997, p. 494.

- ^ a b 浅野 1992, p. 11f.

- ^ “甲南国文│甲南女子大学 文学部 日本語日本文化学科”. www.konan-wu.ac.jp. 2023年8月5日閲覧。(高橋庸一郎訳)

- ^ “中国哲学関係古典訳注リスト”. www.let.osaka-u.ac.jp. 2023年8月5日閲覧。(池田知久ほか訳)

- ^ “馬王堆出土文献訳注叢書 最新刊『易』上・下”. www.toho-shoten.co.jp. 2023年8月5日閲覧。